Save the date

Schuller, Marianne

BUNTE STEINE

Texte 1984 – 2021

Herausgegeben von Iris Därmann, Günther Ortmann, Gunnar Schmidt

Kartoniert, 1. Auflage 2024, Velbrück (2024)

Marianne Schuller (*1942 †2023) hat ihr Leben lang über Texte, Schreiben und Schreibverfahren nachgedacht. Ihre eigene umfangreiche Produktion war dabei nicht auf die Untersuchung literarischer Objekte beschränkt. Politische und Theorietexte, Wissenschaftsdiskurse und nicht zuletzt Bilder entzündeten ihre Analyselust. Fragen zur Weiblichkeit, zu Institutionen sowie zum Verhältnis von Literatur und Wissen wurden in verschiedenen Formaten und zu unterschiedlichen Anlässen diskutiert. Walter Benjamin, Sigmund Freud und Jacques Lacan waren ihr wichtige Referenzen. Besonders angezogen war sie von Autoren wie Kleist, Robert Walser, Else Lasker-Schüler, Kafka und Stifter (das vorliegende Buch zitiert im Titel seine Erzählungssammlung Bunte Steine). Bei diesen Autoren fand Marianne Schuller etwas, das nicht so sehr auf Vollendung aus war, vielmehr ein Ungenügen, Unfertiges, Unvollendetes sowie Nichtvollendbarkeit zur Darstellung brachten. Der Band bietet eine »bunte« Auswahl ihrer Texte und zeigt eine leidenschaftliche Denkerin und Autorin.

Traueranzeigen

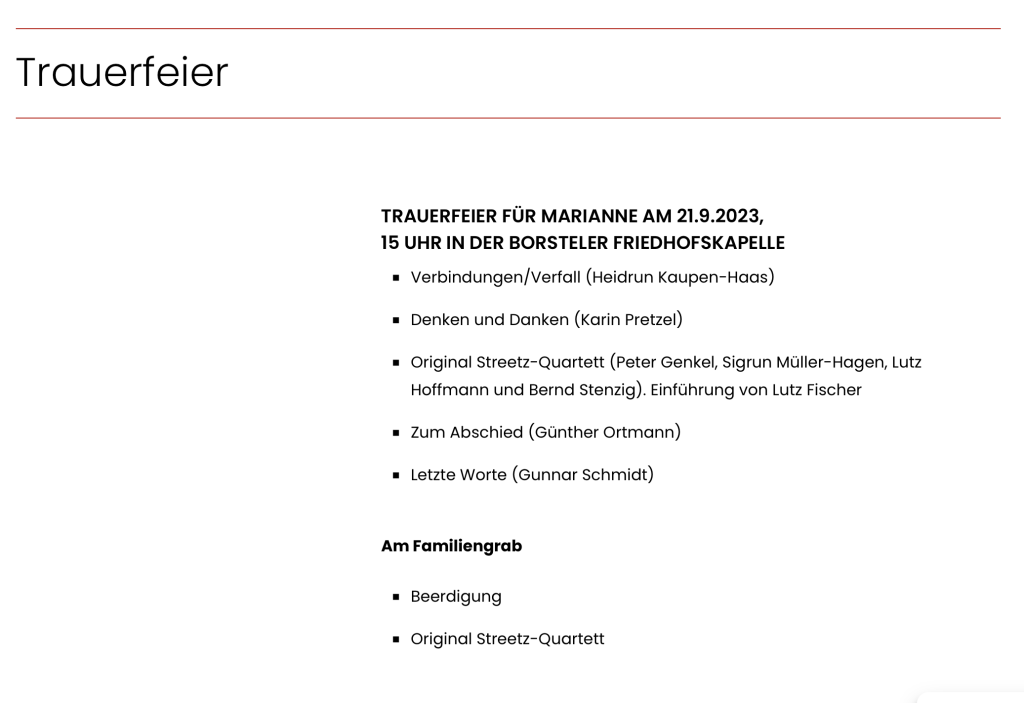

Trauerreden

Die Trauerrede von Heidrun Kaupen Haas kann an dieser Stelle leider nicht dokumentiert werden, da sie in ihrer Ansprache aus Marianne Schullers Briefen aus frühen Studienjahren an die Mutter zitiert und dazwischen frei gesprochen hat. Daher liegt dieser Text nicht in schriftlicher Form vor.

Günther Ortmann

Marianne, zum Abschied

21. 9. 2023

Meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,

in Mariannes Miszelle „Zum Abschied“, geschrieben vor genau dreißig Jahren, lese ich, dem Abschied seien zwei Weisen des Trauerns und der Trauerarbeit inhärent, eine, bei der es darum geht, Spuren des Verlusts zu verwischen und ihn schließlich auszulöschen, und eine andere, die einem unverfügbaren Verlust gilt, einem Versäumnis, von dem wir nicht sagen können, was oder wen wir versäumt haben. Abschied gebe nicht nur „dem Verlust und dem Schmerz im Scheiden statt“, sondern „bewahrt … die Treue gegenüber dem Versäumnis“. Das hat Marianne mit Freud und einem Celan-Zitat unterlegt, in dem es u. a. heißt: „Ich suche nach dem Ort meiner eigenen Herkunft. … Keiner dieser Orte ist zu finden, es gibt sie nicht, aber ich weiß, wo es sie, zumal jetzt, geben müßte…“. Das, die Metapher des Ortes, hat mir die Möglichkeit gegeben, annähernd zu verstehen, was sie oder Freud gemeint haben könnte, und darüber möchte ich jetzt sprechen.

In der mit großem Abstand heftigsten Phase meiner Trauer, sie dauerte nur eine Stunde lang an, hat mich anfallartig ein Gefühl ergriffen, das mir seltsamerweise unabweisbar das Wort ‚Heimweh‘ aufdrängte. Die Phase fühlte sich an wie jenes wirklich furchtbare Heimweh, das ich als Junge verspürt habe, wenn ich „weg von zuhause“ war, auf einer Klassenfahrt, während eines Trainingslagers und sogar noch in meinem ersten Jahr als Student in Berlin. Das dürfen Sie nicht als niedliche Story nehmen. Sie müssen sich ganz ernstlich einen Jungen vorstellen, der schluchzend, in Tränen aufgelöst, durch einen regennassen Wald bei Sahlenburg (Cuxhaven) oder die nächtlichen Straßen von Berlin läuft, ganz und gar verlassen. Genau dieses ja nicht so ganz realistische, aber beherrschende Gefühl, verlassen zu sein, nicht nur von Marianne, sondern sozusagen schlechthin, von allen meinen Lieben, hat mich in jener Phase erfüllt. Und als ich mich wieder etwas gefasst und darüber nachgedacht hatte, merkte ich: Es ist nicht wie Heimweh, es ist Heimweh. Ich habe Heimweh nach Marianne. Nun, der Anfall ging vorbei, und wenn ich das hier erzähle, dann hoffentlich nicht aus jener Sentimentalität, die Marianne in dem zitierten Text „den lahmen Flügel des Gefühls“ genannt hat. Sondern es geht mir darum, dass ich diesen Ort, dem das Heimweh gilt, ebenso wenig benennen kann wie ich vollständig angeben könnte, worauf mein „Sie fehlt mir“ und „Ich bin verlassen“ sich wirklich bezieht. Klar, es waren damals meine Mutter, mein Bruder, meine Tante Gerta, meine Cousine, und es ist heute Marianne. Aber so, wie das Zuhause dann doch mehr ist als der benennbare Ort, an dem sie alle sind, sondern ein Ort, der nicht zu finden ist, den es nicht gibt, nie gegeben hat, dem aber mein heftiges Sehnen gilt, so macht zwar, ich zitiere noch einmal aus Mariannes Text, „der Schmerz des Abschieds das Selbst für den anderen empfänglich“, aber immer auch „für das versäumte Andere im anderen“, für „den unhintergehbar fremden Anderen …, den man gar nicht kennen kann, zu dem man aber paradoxerweise Bezüge herstellen will“. Es ist, um es so zu sagen, als ob mein von Verlassenheit herrührendes Heimweh nach Marianne, wie sie in dem Text sagt, „unter dem Bild des Kreises steht“: als ob das Heimweh die Imagination einer Fülle, einer Erfüllung verlangt und hervorruft, die aber unbestimmbar bleibt und doch eben dieses Heimweh hervorbringt; die Imagination einer Freundin, die mir nun fehlt und nach der ich mich sehne, obwohl und weil das, was mir da als Freundschaft vorschwebt, mir noch stets, mein Leben lang, gefehlt hat.

Das ist selbstverständlich nur die halbe Wahrheit. Wie jede, jeder von uns weiß ich um Vieles, das mir nun fehlt: um Mariannes Art, mit den Augen zu rollen, wenn sie etwas missbilligte – andere Leute, deren Texte oder auch das Essen im Krankenhaus und in der Pflegestation; um die leicht ironische, auch selbstironische Art, mit der sie Augen, Stimme und Augenbrauen erhob, wenn sie Gedichte und Lieder rezitierte, auch Schlagertexte, die sie mit Inbrunst vortrug (das Blasorchester der Germanisten hat eben deshalb La Paloma zu Gehör gebracht, in memoriam); um die Stimmlage der Eindringlichkeit, mit der sie „gerade nicht!“ sagte, wenn sie konventionelle Lesarten von Kleist, Stifter, Keller oder Kafka zu flach fand; um ihre Aura als Rednerin, die ich zu ihren schönsten Gaben zähle – „Wer sie nicht gehört hat, kennt nicht die Macht ihres Gesanges.“ Ich weiß auch um ihren manchmal zu Sarkasmus neigenden Witz, dem sie mit einer unnachahmlichen Mimik, etwa abschätzig heruntergezogenen Mundwinkeln, Ausdruck zu verleihen vermochte. „Unnachahmlich“? Nehmen wir einen ihrer Lieblingswitze, dem von dem kleinen Jungen in der Tram, der sieht, wie ein Fahrgast mit einem Hund und ein anderer mit einem kleinen Häschen reinkommt und der Hund knurrt und das Häschen totbeißt. Der Häschenbesitzer verlangt Schadensersatz vom Hundebesitzer. Ruft der Lütte dazwischen: „Da müssen Sie nicht zahlen. Das Häschen hat angefangen. Es hat so gemacht:“ – und Marianne führt vor, wie das Häschen die Zähne „gebleckt“ hat, in einer Imitation des Bleckens der Häschenzähne und einer Bewegung des Mümmelns, die man nicht anders als reizend bezeichnen kann. Das ist die Stelle, an der Mariannes Mimik zum Einsatz kommen musste und kam, die nun ihrerseits dieses Blecken der Häschen- beziehungsweise der Knabenzähne imitierte. Sie rümpfte auf’s Zierlichste die Nase, die Nasenflügel blähten sich ein wenig, sie zog die Backen ein, ihre Lippen kräuselten sich angriffslustig, and dann, das war der Höhepunkt, hob sie die Oberlippe und entblößte auf diese Weise ihre, mit Peter Handtke zu sprechen, andersgelben Zähne, in einer aggressiv-wirken-sollenden, aber leider eben rührend niedlichen Geste. Folgte ein ganz leichtes Grinsen Mariannes, das nicht nur dem Witz galt, sondern auch eine genüssliche Selbstzufriedenheit mit dieser ihrer theatralischen Vorstellung anzeigte. Zu Recht, und es war unnachahmlich: Wer sie dabei nicht gesehen hat, kennt nicht die Macht ihrer mimischen Darstellungskunst.

Das alles fehlt mir, und die Trauer darüber, das muss ich nun sagen, ist Trauer um mich, um meine Verlassenheit, meine Sehnsucht, mein Heimweh. Als ich zum ersten Mal in meinem Leben so getrauert habe, ich war vielleicht sechzehn, es war nach dem Tod unseres Rauhhaardackels Minka, habe ich mich für diese Ichbezogenheit des Trauerns geschämt. Ich saß am Küchentisch und dachte: „Deine Trauer gilt ja gar nicht Minka, nur Dir selbst.“ Diese Scham hat mich fast mein ganzes Leben lang immer wieder ereilt, auch beim Tod meiner Mutter, und erst spät habe ich gelernt, dass ich mich für mein Heimweh nicht schämen sollte, nicht zu schämen brauche: nicht für Treue gegenüber dem Versäumnis.

Während Marianne starb, und auch jetzt, nach ihrem Tod, habe ich aber noch eine andere Art des Trauerns empfunden, eine Trauer, die nun nicht mir, sondern Marianne galt und gilt: der Marianne, die leben, die nicht aufgeben, die „wieder ihr Ding machen“ wollte; die noch ein Buch, über Kafka, schreiben wollte, für das wir zusammen mit Iris Ideen erwogen haben; der Marianne, die, wenn sie eigene Texte zu lesen gab, mit überraschender Zartheit, ja, erwartungsvoller Besorgnis, um nicht zu sagen: Ängstlichkeit und großen Augen fragte: „Wie findest Du das?“ Vor allem aber der Marianne, die zwar so viel hingestellt hat, der so viel gelungen ist in ihrem Leben – ein großes und starkes schriftliches Oeuvre, eine Karriere als Literaturwissenschaftlerin und akademische Lehrerin mit einer beeindruckenden Reihe an Schülerinnen, Theateraufführungen in ihrer Rolle als Dramaturgin, eine Fülle von Auftritten als großartige Rednerin, die Sommer-Akademie in Streetz, unseren, ihren Salon in der Bornstraße als großzügige Gastgeberin, um nur dies zu nennen (Ludwig Fischer, Bernd Stenzig, Elisabeth Strowick und manch‘ andere haben in einer Würdigung für die Universität Hamburg noch viel mehr zusammengetragen) –, meine Trauer gilt der Marianne, die das alles zu einem, von außen betrachtet, ziemlich guten Leben zusammengebracht hat und sich doch selbst nie von dem Gefühl hat befreien können, nicht genug aus sich, aus ihren Möglichkeiten und ihrem Leben gemacht zu haben. Ich ahne, woher dieses Gefühl eines Ungenügens herrühren mag, und dass sie es nie losgeworden ist: das ist vielleicht das Traurigste von allem. Ich glaube aber, dass sie genau deshalb von Autoren wie Kleist, Stifter, Robert Walser und Kafka besonders angezogen war, Denkern einer tröstlichen oder bedrohlichen Nachträglichkeit der Sinnstiftung, die, sehr anders als Thomas Mann, in ihrem Werk nicht auf Vollendung, auf vollendete Darstellungen aus waren, sondern die solches Ungenügen – Unfertiges, Unvollendetes, Nichtvollendbarkeit – zur Darstellung brachten. Im Falle Kafkas gar im Wege eines Schreibverfahrens, eines Verfahrens des Entzugs, des „endlosen Verschwindens seiner selbst“, wie Marianne in „Ein Schlusslicht. Verschwinden ohne Ende“ gesagt hat, im abschließenden, einem Abschluss sich entziehenden Beitrag zu unserem Sammelband „Kafka. Organisation, Recht und Schrift“, einem Band, der Mariannes guter Bekanntschaft mit Rüdiger Campe, Stanley Corngold, Wolf Kittler, Manfred Schneider, Benno Wagner und Samuel Weber seine literaturwissenschaftlichen Glanzlichter verdankt. „Was ich berühre, zerfällt“, hat Kafka einmal notiert. Texte, die Marianne mit ihrem scharfen Sinn für dieses Sich-Entziehen berührt hat, haben sie zu eigenen Texten inspiriert, die, zumal in den letzten Jahren, Spuren solchen Entzugs zeigten; die sie – vielleicht in einem ihrem Gegenstand ganz angemessenen Zögern – nicht zur Vollendung gebracht hat. Das wäre eine traurige und doch irgendwie tröstliche Ironie ihres Schreibens.

Marianne war nicht immer, was man eine nette Person nennt. Sie konnte nicht nur zart, freundlich, herzlich und zugewandt sein, eine Leserin mit feinstem Sensorium und immerwährender Gesprächsbereitschaft, sondern auch bissig, grantig, empfindlich gegen Kritik, scharf und scharfsinnig in ihrem Urteil, und ein bisschen, wie Karin Pretzel und ich manchmal erbost, aber doch zärtlich dazu gesagt haben, „autistisch“. Heidrun hat so manches Augenrollen von Marianne zu erleiden gehabt. Wie schön, dass die beiden gerade in den letzten Jahren ihr New Living Home (wieder)gefunden haben, nach schwierigen, auch mal rauen Zeiten. Und wie wunderbar, wie Heidrun Marianne bis zuletzt tagein, tagaus begleitet und umsorgt hat, mit Zartheit und Achtsamkeit. Marianne war, das hat sie oft gesagt, so dankbar dafür, und wir, die wir gelegentlich dabei waren, sind es auch, liebe Heidrun.

Günther Ortmann

Karin Pretzel

Liebe Marianne,

zwischen „Denken“ und „Danken“ gibt es nur eine winzige Vokal-Verschiebung. Beide Begriffe haben denselben Ursprung und ihre gemeinsame Verbindung führt in den Bedeutungsbereich von „Gedenken“. Wir gedenken heute Deiner — und das geschieht vor allem auch unter der Überschrift eines großen Dankes.

1979 begegneten wir beide uns erstmals in Marburg und in der Folge waren unsere Wege über 44 Jahre immer wieder eng verbunden.

Damals habe ich sehr mit meiner Entscheidung für ein Studium gehadert. Die Universität stand als ‚Ur-Institution des Denkens’ — zumal in diesen Zeiten nach 68 — ohnehin unter dem Verdacht, lediglich ein zum Bildungsgut erstarrtes Wissen zu verwalten. Eine Herzens-Angelegenheit konnte das für mich jedenfalls nicht werden, so dachte ich.

Plötzlich aber wehte da ein ganz anderer Wind: Zu dieser Zeit Gastprofessorin an der Philipps-Universität, hast Du nämlich die „Neueren deutschen Literatur- und Kunstwissenschaften“ ziemlich aufgewirbelt. Die Marburger Uni hat, wie jede andere auch, ihre eigene Tradition und Geschichte. An dieser ältesten noch bestehenden protestantischen Universität lehrten beispielsweise die Neukantianer — wie Hermann Cohen oder Julius Ebbinghaus etwa. Auch Hannah Arendt hat kurz in Marburg studiert und Heideggers Vorlesungen besucht.

Du hast an der Marburger Universität durch Deine wissenschaftlichen Randgänge erhebliche Unruhe in die Lehre gebracht. Denn das universitär definierte Forschungsfeld der Literaturwissenschaft wurde von Dir radikal befragt: auf seine Produktionsbedingungen hin und nach den Grenzen ästhetischer Diskurse. Ein ganz anderer Lehransatz als die bisher bekannten.

Das war neu und das war unerhört! Und so zog es denn auch zahlreiche Studierende in Deine Veranstaltungen. Fasziniert erlebten wir, wie eine Text-Analyse grundsätzlich anderer Art unterschiedlichste Disziplinen querte und es vermochte, Literaturwissenschaft, Philosophie, Psychoanalyse und auch Politik in ganz neue Bezüge zu bringen.

Wir schärften auch unseren Blick dafür, welche Funktionen ‚Weiblichkeit‘ in der Hervorbringung literarischer Produktionen einnimmt. Im Zuge dessen warf die Beschäftigung mit den Texten von Freud und Lacan oder denen der so genannten ‚Franzosen’, wie z.B. Deleuze/Guatterie, Derrida, Foucault, Kristeva oder auch Barthes — durchaus grundsätzlich — Fragen nach der Darstellbarkeit und der Hervorbringung von Wissen und Sprache auf. Um es mit Althusser zu sagen, ging es im Ansatz darum, „Fragen zu stellen auf Antworten, die schon gegeben sind.“

Diese Lektüren wurden hochschulpolitisch vor allem auch im Kontext mit der „Marburger Germanistinnen-Gruppe“ relevant – ein Zusammenschluss institutionskritischer, feministisch ausgerichteter Studentinnen. Als 1981 Deine Gastprofessur nicht mehr verlängert wurde, entstand in dieser Lücke das „Marburger Frauenforschungsprojekt“ — das sich als eine Art ‚Gegen-Uni’ verstand.

Regelmäßig trafen wir uns in immer größeren Kreisen mit Dir — außerhalb der Alma Mater, in privaten Räumen, in Cafés oder an sonstigen öffentlichen Orten. Schließlich hat uns das so genannte Sozialistische Zentrum in Marburg Räumlichkeiten für diese alternativen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt.

So formierten sich diverse Arbeitsgruppen zu unterschiedlichsten Themenkomplexen. Unter solchen Überschriften wie z.B. „Frauen und Utopie“, „Kritik und Übersetzung“ oder auch „Gedanken über Krieg und Liebe“, wurden grenzüberschreitende Lektüren und interdisziplinäre Diskussionen angezettelt — diese waren meistens leidenschaftlich, immer beflügelnd, schossen aber mitunter auch ein bisschen zu euphorisch über das Ziel hinaus. Wie auch immer — in jedem Fall bedeutete das alles für uns ein großes Glück, denn es hat Horizonte versetzt und vielen von uns andere Weisen des Lernens eröffnet als die akademisch üblicherweise vorgeschriebenen.

Dieses Projekt entwickelte dann auch rasch eine große Ausstrahlungskraft und zog immer weitere Kreise. In der Germanistinnen-Gruppe, die die tragende Säule des Projekts war, engagierten wir uns auch in den Fachbereichs-Gremien. Wir forderten weiterhin vor allem andere Lehrinhalte und Professuren für Frauen.

Aber wir hinterfragten auch die gängigen feministischen Theorien, die mehr und mehr zum guten Ton gehörende Rede etwa über den Ausschluss von Frauen: Ging es darum, den Stellenwert und die spezifischen Qualitäten dieses Ausschlusses zu analysieren oder erschöpfte sich die Rede lediglich in der Klage oder gar selbstgerechten Anklage?

Die Gremien-Arbeit war herausfordernd und brachte auch einige sehr unerfreuliche institutionelle Auseinandersetzungen mit sich. Denn die ideologischen Muster wie auch die stupiden Vorurteile in Bezug auf das, was man am liebsten unter dem Schlagwort „Feminismus“ abgehakt hätte, erwiesen sich sozusagen als harter. unspaltbarer Kern – selbst wenn diese in kritisch-linker Manier daherkamen.

Irgendwann gipfelte das Ganze dann sogar darin, dass einzelne Professoren des Fachbereichs einen fadenscheinigen Vorwand für den Versuch fanden, diesem Spuk endgültig ein Ende zu machen und sämtliche Studentinnen der Germanistinnen-Gruppe kurzerhand der Uni zu verweisen. Zum Glück ging das gründlich schief! Die Staatsanwaltschaft jedenfalls sah keinerlei Veranlassung dafür. Nachdem wir auf diese Weise nun also sogar ‚vor dem Gesetz‘ Gnade gefunden hatten, setzten wir unsere Arbeit an der Uni munter fort.

Bei aller Dramatik und auch Aufregung dieser Jahre, erinnere ich mich besonders gerne an die Zusammenkünfte in Deiner kleinen Wohnung: Oft — besonders nach solchen unerfreulichen Gremiensitzungen — haben wir dort ausgelassen gefeiert, gelacht, gesungen und getanzt. Nina Hagen, Patti Smith, Amanda Lear oder wie unsere Stars der damaligen Zeit sonst noch alle hießen, tönten häufig noch bis spät in die Nacht hinaus in die Marburger Reitgasse.

An den Veranstaltungen des Frauenforschungsprojekts nahmen übrigens immer auch männliche Studierende teil. Und diese übergreifenden Lernprozesse, die Du damit angestiftet hattest, brachten viele unterschiedliche Arbeitszusammenhänge hervor, die über lange Jahre währten und viele Menschen nachhaltig verbunden haben. Keine Eintagsfliegen also. Im Gegenteil: Einige von uns sind bis heute im Kontakt miteinander und standen über all die Jahre auch in steter Verbindung mit Dir.

Dein Buch „Im Unterschied“ hast Du diesem Projekt gewidmet. Du schriebst dazu: „ … es war eine Zeit der Neugierde und der Erprobungen, leicht chaotisch, leicht euphorisch und gespickt mit dem, was man, zumal unter akademischen Gesichtspunkten, Irrtümer nennen könnte. Insofern auch eine schöne Zeit.“ *

Schöne Zeiten folgten auch in Hamburg. Dankbar schaue ich etwa zurück auf die zwei Jahre unserer Zusammenarbeit an der Universität oder auch auf Dein außergewöhnliches Hamburger Doktoranden-Kolloqium Ende der 80er. Diesen Kreis hattest Du geöffnet auch für TeilnehmerInnen wie mich, die zu dieser Zeit bereits im Berufsleben standen. Denn, wie immer in Deiner Lehre, rangierten auch hier vor allem die Lust — und die Liebe — an der Texterfahrung an vorderster Stelle. Entscheidend war für Dich nicht zuallererst das wissenschaftliche Streben, sondern das Interesse und die Leidenschaft für die Textpraxis. — In meiner Erinnerung war vor allem die gemeinsame Kafka-Lektüre in diesem Kreis das Highlight in meinen damaligen Arbeitswochen (Auch dieses ehemalige Kolloquium wird übrigens demnächst in größerem Kreis noch einmal zusammen treffen um Deiner zu gedenken).

Es war wohl symptomatisch, dass Du die universitären Zusammenhänge stets auch jenseits definierter Ziele genutzt hast. Mehr noch als Dich als Wissenschaftlerin zu profilieren, hast Du Deine Energie stets darauf konzentriert, Studierende ganz grundsätzlich für Lektüren zu begeistern, ihnen Denk-Räume zu eröffnen, ja sie vielleicht sogar zu Denkexpeditionen zu verleiten.

.

In Deiner emphatischen Zugewandtteit gelang es Dir immer wieder meisterlich, produktive Zusammenhänge nicht nur zwischen unterschiedlichen Disziplinen und Medien, sondern vor allem zwischen verschiedenen Menschen und Interessen zu stiften.

Diese Art (durch aus im Sinne von „Kunst“ zu verstehen) hat uns alle in einer Weise inspiriert und geprägt, dass der daraus entstandene ‚gemeinsame Geist‘ Zeiten und Umstände überdauern konnte. Uns alle hast Du in unserem Willen und Begehren nach einem anderen Wissen gefordert und gefördert, hast uns bewegt.

Aus Deiner Lehre gingen dementsprechend zahlreiche Dissertationen hervor und nicht wenige Deiner ’SchülerInnen’ haben sich einen Namen in Wissenschaft, Lehre und Forschung gemacht. Mindestens ebenso viele — darunter auch ich —haben aber andere, nicht-akademische Karrieren angestrebt, etwa in Journalismus, Kunst, Kultur, Theater, Verwaltung oder auch in Unternehmen.

Die Universität mit ihren akademischen Riten und Ränken hat Dich zwar nolens volens immer beschäftigt, du hast Dich dort auch sehr engagiert in der Fachbereichs-Arbeit oder für zahlreiche Drittmittel-Projekte, an deren Einwerbung Du maßgeblich beteiligt warst. Adressiert hast du Dich aber stets mit weiterem Horizont.

Nicht umsonst warst Du in Deiner Hamburger Zeit auch als Dramaturgin am Theater tätig und hast am Hamburger Schauspielhaus oder auch am Theater Bremen an Inszenierungen mit gearbeitet — beispielsweise zu Hölderlin, Büchner oder Kleist. Nicht umsonst warst Du als Kulturwissenschaftlerin gefragt, wurdest von namhaften KollegInnen eingeladen in alle Welt zu Vorträgen, Tagungen oder auch Gastprofessuren.

So bist Du viel gereist, in Europa, aber vor allem auch wiederholt in die USA an führende Universitäten, wie Johns-Hopkins Baltimore, die University of Chicagoo, die NYU, Princeton, Stanford oder auch Vanderbilt, Gleichzeitig hast Du Dich aber immer auch an einen — gemessen an diesen Radien — unmittelbareren Kosmos adressiert.

Hier sind vor allem der „Hamburger Salon“ und die „Streetzer Sommerakademie“ zu nennen, die Du zusammen mit Heidrun ins Leben gerufen hast. Fernste Ferne und nächste Nähe kamen so in einer Art wiederbelebten dialogischen Salonkultur zusammen.

Auch an der unglaublich großen Zahl Deiner Vorträge wird deutlich:

Viel mehr noch als Schreibende, warst Du vor allem Lesende und Sprechende: Immer im Dialog, immer adressiert an das Gegenüber, den Anderen.

Im Grunde warst Du – um es mit Nietzsche zu sagen, „Das Genie des Herzens, …; das den verborgenen und vergessenen Schatz … süßer Geistigkeit unter trübem dickem Eise errät … Das Genie des Herzens, von dessen Berührung jeder reicher fortgeht, … reicher an sich selber, sich neuer als zuvor, …“.

In diesem Sinne bereichernd, war auch der persönliche Austausch über die ganz alltäglichen Dinge mit Dir. „Lass uns mal wieder schwatzen“, pflegtest Du aus diesem Anlass gerne zu sagen.

Lachen und Gelächter war dann immer mit dabei, vor allem, weil unter anderem Dein überragendes parodistisches Talent es vermochte, selbst den größeren Tragödien des Lebens noch die komischen Seiten zu entlocken. Bis zuletzt übrigens.

Dein subtiler Witz, Deine Komik und die verblüffende Fähigkeit Dialekte und Menschen perfekt — selbst durch kleinste Gesten — zu imitieren, waren absolut mitreißend. Häufig war auch Deine Schwester Babo mit von der Partie. In dieser Konstellation kam dann der — offenbar eben auch ein bisschen in der Familie begründete — legendäre Schullersche Witz erst so richtig in Fahrt.

Babo hat uns leider schon lange verlassen. Sie fehlt sehr! Auch mit ihr ging eine lange, freundschaftlich zugewandte Verbindung verloren.

Nun werden wir auch Dich vermissen! Es klafft ein Riss, eine große Lücke, die im Grunde unbegreiflich, vor allem aber unbeschreiblich ist.

Um es mit Deinen Worten zu sagen: „Wie Literatur Abschied ist, so sind die Linien des Schreibens … wie die Linien des Lebens verschieden ohne Ende, weil sie sich niemals treffen ….“.***

So können wir heute nur sprechen über das, was geblieben sein wird: die Erinnerungen an Dein Leben, an das, was Du lehrend und lachend, schreibend und sprechend weiter gegeben hast, was uns weiter trägt.

Danke Marianne

*Marianne Schuller, Im Unterschied: Lesen, Korrespondieren, Adressieren, Frankfurt (Main), 1990, S.9

** Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse

*** „Abschied ohne Ende. Zur Kunst der Unterbrechung. Für Michaela Ott.“

Vortrag zur Verabschiedung von Prof. Michaela Ott an der HFBK Hamburg, 30.Juni 2022

Karin Pretzel, 21.09.2023

Gunnar Schmidt

Letzte Worte

Auch wenn der Schmerz des Verlustes die Seele wund werden lässt und die Trauer uns mit der Beschwernis der Sinnlosigkeit quält, so haben wir doch die Möglichkeit zum Träumen, zum Wachrufen und Sprechen. Träumen, Wachrufen, Sprechen – ich vermute, dass Marianne Gefallen an diesen Merkwörtern gefunden hätte, denn sie deuten an, womit sie sich beschäftigt hat, was sie ausmachte und woraus sie Lebensenergie schöpfte. Kaum je habe ich einen Menschen kennengelernt, der trotz Virtuosität für vielfältigen Ausdruck, trotz Ideenbestimmtheit und Fragilität ein geradezu somnambules Tempo des schreitend-gleichmäßigen Lebensvollzugs zeigte, Ausdruck ihrer Geisteshaltung. Nie war Marianne überschnell, vorschnell, immer bestimmten Bedenklichkeit und die wache Einlassung auf die Gegenstände Ihres Interesses das Sein.

Marianne war ein Genauigkeitsmensch. War man mit ihr zusammen, so stellten sich wie selbstverständlich Atmosphären des gemeinsamen Schwingens her, des ruhigen und genauen Nachdenkens, ohne die Absicht, Endpunkte setzen zu müssen. Träumen und Wachrufen – ein Gegensatz, der für Marianne nicht unbedingt Gültigkeit hatte. Seit ich sie kenne, lebte sie in Bergen von Schrift, Literatur und Theorie. Unermüdlich versenkte sie sich in die Fremdwelten der Schriftsteller und Dichter. Welches Wünschen sie dorthin verschlug, welches Sinnen auf Erweckung sie antrieb, vermag ich nicht zu sagen. Eines jedoch scheint mir gewiss zu sein: Wer – wie Marianne – seine Lebenszeit der Auslegung von Texten widmet, hat mehr im Sinn, als literaturwissenschaftliche Erkenntnis zu mehren oder akademische Meriten zu erwerben. Etwas war zu finden oder zu erfinden, das mit Wissen vielleicht nicht zu erfassen war. Marianne forschte mit nicht ermüdender Leidenschaft nach dem Unvertrauten, nach dem »Stück zwischen Stich und Dunkel«, wie sie selbst einmal schrieb. In dieser enigmatischen Formulierung deutet sich zart und zaghaft an, was nur als Metapher gesagt werden konnte: dass es Schmerz und Weglosigkeit gibt. Wie oft hatten wir Gespräche darüber, wie sie mit Romanen und Erzählungen ringt, wie sie sich in ihnen zurechtzufinden versucht. Die unnennbare Mischung aus Begreifen und Fassungslosigkeit war ein Grundzug ihres Lesens – und wohl auch ihres Lebens. Unentwegt arbeitete sie an Texten, mit denen sie sich Klarheit verschaffen wollte, und doch war da immer ein Ungenügen, dass das letzte Wort nicht gesagt werden konnte. So blieb Marianne wach und träumte von einer Sprache der Angemessenheit.

In den letzten Jahren trafen wir uns regelmäßig, um einander Theorietexte vorzulesen. Ihre Aufmerksamkeit und Sorgsamkeit vermittelte sich in der Art ihres Vortrags. Anstatt dem Ebenmaß der gedruckten Zeilen zu gehorchen, setzte sie mit unverwechselbarem Vokalklang Betonungen und gab den Pausen das Recht, gehört zu werden. Ihre feinphrasierten Rezitative waren mehr als ästhetischer Selbstzweck, Mariannes ruhig-bedachtes Sprechen gewährte dem Einfall Raum: Mir schien, als rechnete sie in jedem Moment damit, dass etwas aus dem Text hervorspringen könne, das bemerkt werden müsse: das Mitgedachte, der Mehrsinn, das Verschlossene. So ergaben sich Zwischen den-Zeilen-Gespräche, Begriffe aus dem Stegreif, Widerworte, anekdotische Abschweifungen, antwortlose Fragen, Erkenntnismomente.

Ihre Entscheidung, die Existenz als Exerzitium der Versenkung in das zu begreifen, was anrührt, aber nicht besessen werden kann, war – so mein Eindruck – Lebenselexir und Orientierungsanliegen in der Unübersichtlichkeit der Welt. Nicht selten waren die Momente, in denen wir über politische Aktualitäten sprachen und wir uns von den öffentlichen Verlautbarungen vermeintlicher Selbstverständlichkeiten belästigt fühlten. Marianne formulierte dann die Forderung nach einem anderen Sprechen, eines, das die Viskosität des Denkens ermöglichen sollte, um das noch nicht Wahrgenommene zugänglich zu machen. Denken – als gäbe es kein Ende.

Dass diese Existenzform im Falle von Marianne mit Risiko behaftet war, gehört auch zur Wahrheit ihres Seins. Das Eintauchen in multiple Geistsphären ließ sie zu oft vergessen, dass sie in einem Körper lebte, der Zuwendung benötigt. Ihrer Traumfähigkeit war es geschuldet, dass sie mir noch im betrüblichsten Zustand vollkommener Hilflosigkeit sagen konnte, dass wir bald dort weiterdenken würden, wo wir einmal aufhören mussten. Der Widerspruch zwischen dem Lebenswunsch und den Tatsachen des Leibs warf den Schatten sublimer Tragik auf die Situation.

Meine letzte Begegnung mit ihr war die humorvolle, traurige und erhebende Bestätigung ihres Seins zwischen einsamer Lektüre und Soziabilität, zwischen Denken und Sprechen, zwischen Vision und Wunsch. Ich betrete das Krankenzimmer. Marianne liegt auf dem weißen Floß, das sie bald forttragen wird. Zur Begrüßung nimmt sie meine Hand und flüstert mit schwacher, aber ernster Stimme: »Benjamin in Spain ist ein schlechtes Buch.« – Ich muss lachen, denn eine Buchrezension habe ich nicht erwartet, erkenne aber die gute alte Marianne. Nach einer Weile sagt sie: »Der Biographismus ist nichts.« – Ich versuche, ihre Kürzel mit Kommentaren der Zustimmung zu versehen. Dann nennt sie einen obskuren Begriff aus dem Bereich der Psychoanalyse, der verloren zwischen den Sprechpausen schwebt. Sie schaut in eine Ferne, Erinnerungen und Phantasien fließen ineinander. Marianne spricht in Fragmenten. Ich verstehe nichts. Sie ist meine Textgeberin, die mich zwingt, in dem Dunkel ihres Sprechens einen Sinn zu finden. Es ist deutlich, dass sie etwas sticht, das ihr wichtig ist. Sie sagt eindringlich: »Du musst mit Heidrun darüber sprechen.« – Später versuche ich, so genau wie möglich das Gehörte Heidrun mitzuteilen. Gemeinsam rätseln wir über Mariannes Mitteilungen. Im Gespräch klären sich nach und nach die Verhältnisse zwischen den scheinbar erratischen Sätzen. Das Buch Benjamin in Spain gibt es nicht. In den Anspielungen und dem scheinbar Beiläufigen hatte sich aber ein existenzielles Anliegen versteckt.

Noch im nahenden Tod hat Marianne uns – Heidrun und mich – daran erinnert, dass zwischen allen Buchstaben Wirklichkeit und Wahrheit steckt, auf die genau hinzuhören sind. In dem, was allzu schnell als irrig oder unverständlich klassifiziert werden kann, ist etwas zu erkennen – vielleicht sogar der letzte Wunsch.

Gunnar Schmidt, 21.09.2023

Nachrufe

Cornelia Diete

Marianne Schuller (12.04.1942–04.08.2023)

Marianne Schuller

Ein Abschied

21. September 2023

Für alles, was Marburg durch Manni für uns

war und bleiben wird

Versuch einer Erläuterung

Liebe Heidrun, liebe Angehörige,

liebe Freundinnen und Freunde,

ein schlichter Satz in unserer Traueranzeige. Um den wir aber intensiv, leidenschaftlich, heftig wie in alten Zeiten gerungen haben und über den wir uns beinahe wieder zerstritten hätten. Denn jede von uns wollte gern ihre persönliche Beziehung zu Manni darin wiederfinden. Vielleicht wirft dies gleich ein Licht auf Mannis facettenreiche Persönlichkeit: Es spiegelt die Intensität wider, mit der sie Beziehungen knüpfte und pflegte. Sie vermittelte jedem Menschen, der ihr am Herzen lag, das Gefühl, auf ganz besondere, innige, einzigartige Weise mit ihr verbunden und zur Freundschaft auserwählt zu sein.

Sieben Namen stehen unter unserer Anzeige, acht hätten es sein sollen – aber Anna, die in und ein bisschen zwischen San Francisco, Frankfurt und ihrem Elternhaus im Münsterländischen lebt, war während unseres Ringens um den Text kurz unauffindbar.

Begonnen hat alles, wenn ich mich recht entsinne, im Wintersemester 1977 an der Philipps-Universität Marburg während eines Hochschulstreiks. Welches der konkrete Anlass war, ist mir entfallen, aber Marburg galt ja in den 70er-Jahren als „linke Hochburg“, und die Studentenschaft war gerade in den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften äußerst diskussionsfreudig und widerborstig. Im Fachbereich Literaturwissenschaft fanden sich während dieser Streiktage einige Studentinnen zusammen – darunter diese 8 Unterzeichnerinnen der Traueranzeige – und diskutierten die Lehrsituation an ihrem Fachbereich. Die Literatur war, wie die meisten anderen Fachbereiche auch, noch fest in männlicher Hand. Es gab nur eine Professorin, die aufgrund ihres labilen Gesundheitszustands nur eingeschränkt lehren konnte.

Nach einigen Tagen Streik und intensiven Diskussionen forderten die Studentinnen eine weitere weibliche Lehrende

für den Fachbereich Literaturwissenschaft. Dies erscheint mir heute nachgerade folgerichtig und nicht besonders unbescheiden. Im damaligen Kontext aber eine durchaus skandalöse Forderung.

Es galt noch das Credo vom Haupt- und Nebenwiderspruch,

nach dem sich die Situation der Frauen erst verbessern könne – und automatisch werde –, sobald die Arbeiterklasse gesiegt habe. Dies erschien den Frauen, die mit linken Intellektuellen liiert waren, aufgrund eigener Erfahrungen eher suspekt. Jedenfalls wollten wir nicht so lange warten, uns nicht wie immer brav hinten anstellen.

Das nur als kurzes Schlaglicht auf die akademische Situation 1977. Es war die Keimzelle der „Marburger Germanistinnengruppe“. Wir wollten nicht nur die abstrakte Forderung nach mehr Weiblichkeit im Lehrkörper stellen, sondern selbst mitbestimmen, bei wem wir gern lernen möchten. Fleißig und konsequent stürzten wir uns auf aktuelle Publikationen von Frauen in Deutschland, lasen alles rauf und runter, diskutierten und erstellten eine Liste von Frauen,

die wir dann nach Marburg einluden, um sie kritisch zu befragen.

Eine dieser Frauen war Marianne Schuller. Sie hatte 1969 an der Freien Universität Berlin über „Romanschlüsse der Romantik“ promoviert und war literaturwissenschaftliche Assistentin an der Universität Bochum. Wir luden sie zu einem Vortrag nach Marburg ein – und waren hingerissen. Von ihrer Klugheit, ihrer Leidenschaft für die Literatur, ihrer Brillanz, ihrem Humor, ihrem schnellen Witz.

Wir hatten unsere Wahl getroffen. Aber noch war viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Einige von uns Studentinnen saßen für politische Gruppierungen in universitären Gremien, in Berufungskommissionen und Fachschaften. Der Kampf war hart, aber wir waren es auch. Und ebenso beharrlich wie zäh. Am Ende hatten wir es geschafft: Im Wintersemester 1978 erhielt Manni eine Vertretungsprofessur für Literaturwissenschaft an der Universität Marburg. Eine neue Zeit tiefgreifender Veränderungen brach an.

Ich erinnere mich an unsere erste Begegnung. Manni wohnte schon in Marburg, am Hirschgraben in der Oberstadt, nahe dem „Café Vetter“. Die anderen Frauen waren schon da, Manni öffnete mir die Tür. Sie war erkältet, verschnupft, klein und schmal, blass. Sie trug einen blauen, links gestrickten Pullover und hatte einen Schal um den Hals gewickelt. Und sie sah überhaupt nicht älter aus als wir anderen. In ihrem großen Wohnzimmer herrschte kreative Unordnung – ziemlich ihr Markenzeichen, wie sich herausstellen sollte. Überall aufgeschlagene Bücher, diskutierende Frauen, immer wieder ganz genaues Nachfragen, Feilschen um jedes Wort, den richtigen Ausdruck, den geschliffenen Satz. Achtlos lagen Tassen und Tellerchen aus Meißner Porzellan herum – das teure Zwiebelmuster mit Gold und Koralle – und mussten schon mal als Aschenbecher herhalten. Es gab Wichtigeres: zu denken, zu verstehen, zu formulieren, zu diskutieren. Und vor allem zu schreiben. Manni verstand sich als Schreibende, die während des Schreibprozesses die Gedanken weiterentwickelt und festhält. Sie begeisterte auch als Vortragende, fesselte ihr Auditorium mit funkelnder Brillanz. Aber am Anfang war der Text. Und das Wort.

Mit ihrer Liebe zur Literatur, ihrer Begeisterung riss sie uns mit. Wir lasen Hölderlin und Kafka, Kleist und Freud, Walter Benjamin und Adalbert Stifter, Friedrich Nietzsche und Robert Walser. Wir studierten die französischen Strukturalisten, brüteten über der „Grammatologie“ von Jacques Derrida, versuchten das „Rhizom“ von Gilles Deleuze und Félix Guattari zu entwirren, diskutierten über die „Ordnung der Dinge“ und „Überwachen und Strafen“ von Michel Foucault. Jacques Lacans „Rückkehr zu Freud“, Umberto Ecos „Semiotik“, Claude Lévi-Strauss’ „Traurige Tropen“ und Roland Barthes’ „Fragmente einer Sprache der Liebe“ – Manni stieß für uns das Tor zu einer neuen Welt auf. Alles war frisch und intensiv, wir schwebten auf Wolken, hatten manchmal das Gefühl, alles zu verstehen – und manchmal überhaupt nichts.

Wir waren jung, begeisterungsfähig, und die Welt lag uns zu Füßen. Jedenfalls nimmt es sich im Rückblick so aus. Wir glaubten, den geheimen Schlüssel gefunden zu haben, auf dass die Welt sich enträtsele. Als charismatische Lehrende eröffnete Manni uns neue Perspektiven. Gebannt lauschten wir ihren fesselnden Vorlesungen – gemeinsam diskutierten wir uns in ihren Seminaren die Köpfe heiß. Natürlich gehörten dazu auch Dramen, Eifersucht, Streit – das volle Programm. Es war eine ultraspannende, prägende Zeit.

Manni erhielt also in Marburg zum Wintersemester 1978 die Vertretungsprofessur für Literaturwissenschaft – und schlug ein wie eine Bombe. Es war jedes Mal ein zäher Kampf, aber bis 1981 konnten wir eine Verlängerung ihrer Gastprofessur erreichen.

Ihre Vorlesungen und Seminare waren proppevoll, ein neuer Geist wehte durch die profane PhilFak. Das konnte den anderen Professoren nicht gefallen. Und es gefiel ihnen auch nicht…

Drama, Eifersucht, Gekränktheit, Neid, Liebesentzug – auch auf dieser Schiene das volle Programm. Man könnte ein Buch darüber schreiben – egal, jedenfalls wurde Mannis Gastprofessur danach nicht mehr verlängert. Die Marburger Germanistinnengruppe schwoll fast zu einer Massenbewegung an, viele zählten sich zu ihr. Mannis Seminare und Vorlesungen waren schon geplant und im Univerzeichnis abgedruckt. Und jetzt sollte alles plötzlich vorbei sein? Nicht mit uns! Wir waren empört und wütend – aber auch findig und wild entschlossen, diese Freiheit des Geistes zu verteidigen, die wir uns gemeinsam mit Manni erkämpft hatten.

Und dann geschah das Außerordentliche, über das man nicht nur in Marburg lange sprechen sollte und das ein prägender Teil unserer Biografie geworden ist: Alle von Manni konzipierten Seminare und Vorlesungen fanden trotzdem statt und waren immer voll. Allerdings hatte man uns ja die Räume der Universität verwehrt. Also hielt Manni ihre Vorlesungen in Cafés und Kneipen, ihre Seminare in Privaträumen oder gemieteten Sälen. Es gab zwar keine „Scheine“ fürs Studium dafür, aber das war uns schnurz. Ein Sommer der Rebellion, überall in Marburg wurde eifrig Literatur gelesen und über weltbewegende Fragen diskutiert.

Manni sagte oft, dass auch für sie die Zeit mit uns in Marburg besonders intensiv und prägend gewesen sei. Es war der Beginn ihrer langen akademischen Laufbahn nach ihrer Assistentenstelle in Bochum. Ich war damals im dritten Semester und die Jüngste, die anderen Studentinnen unserer Gruppe waren zwei, drei Jahre älter. Manni war also nur zehn, zwölf Jahre älter als wir – eine intellektuelle Respektsperson. Aber auch schon eine Freundin.

Wir Marburger Studentinnen von einst haben uns nicht aus den Augen verloren. Obwohl verstreut in Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, San Francisco und Neuseeland, bleiben wir in Kontakt und treffen uns regelmäßig. Wir haben festgestellt, dass „Mannis Schule“ uns bis heute verbindet. Das intensive Zuhören, das empathische Nachfragen, das genaue Formulieren und Ringen um den richtigen Ausdruck eines Sachverhalts – all dies haben wir später in unserem Leben kaum mehr in dieser Intensität gefunden. Das meinten wir in unserer Traueranzeige mit unserem Dank für alles, was Marburg durch Manni für uns war und bleiben wird.

Ich habe darüber hinaus mit Mannis Tod den neben meinem Mann und meiner Familie für mich wichtigsten Menschen verloren, eine Freundin, die mein Leben liebevoll begleitet hat. Als meine damalige Beziehung nach dem Examen zerbrach und ich verzweifelte, rief ich Manni an. Sie war zu der Zeit in Bremen als Dramaturgin am Theater. Sie half mir sofort. Ich fuhr mit dem Zug nach Hamburg zu Babo, ihrer Schwester. Manni kam am nächsten Tag aus Bremen, holte mich für ein paar Tage zu sich und redete mir gut zu. Sie hatte sich in Hamburg auf eine Professur beworben, aber noch keine Zusage. Egal, das reichte mir als Perspektive. Ich kündigte meinen Job, packte eine kleine Tasche und ging nach Hamburg – in der vagen Hoffnung, Manni werde die Professur erhalten. Das tat sie, und irgendwann fanden wir eine schöne Altbauwohnung in der Gryphiusstraße in Winterhude. Ich arbeitete im Verlag, Manni legte die Vorlesungen auf die Abende – so konnte ich sie auch hören. Viele intensive Gespräche, lange Abende, viel Lachen, dazu gutes Essen und natürlich viel Wein. Manni kochte italienisch – Ossobuco – und sang für mich Brechts Lied von der Seeräuber-Jenny. Schubert-Lieder klangen durch die Wohnung. Eine schöne Zeit. Irgendwann wurde die Wohnung zu teuer – sie war es schon immer, wir konnten es bloß nicht länger ignorieren. Unsere Wege trennten sich für einige Zeit. Aber wir fanden wieder zusammen, telefonierten und schrieben uns. Das Band blieb…

Dies waren nun meine sehr subjektiven Erinnerungen, ich habe sie weder nachprüfen noch absegnen lassen. Sabine und Désirée erinnern sich an eine rasante Autofahrt von Hamburg nach Berlin zur Sommeruniversität – wohl 1982 – in Mannis Mini mit der kaputten Tür (sie hatte sie einfach nur mit einem Gürtel festgebunden). Mit 180 km/h durch die DDR brettern und dazu laut Arbeiterlieder und Brecht-Songs schmettern. Unvergesslich!

Dieses Jahr sind wir zu Mannis Geburtstag im April zu ihr gefahren und haben gemeinsam mit ihr gefeiert. Für viele war es ein Wiedersehen nach vielen Jahren, es wurde viel geredet und gelacht. Manni taute zusehends auf und amüsierte sich sehr. Wir wollten unseren Besuch im nächsten Jahr gern wiederholen.

Als wir nun um einen Text für die Traueranzeige rangen, schrieb Sylvia, die in Neuseeland lebt, aber mit ihren Gedanken noch viel bei uns ist: „Es geht uns allen dabei nicht um einen Ort, der Marburg heißt. Vielmehr geht es dabei um die Erinnerungen an die intensiven Jahre, die wir mit Manni in Marburg hatten. Manni hat in der Zeit ihren ,Mount Everest bestiegen’, d. h. den Großteil ihrer Habilitationsschrift verfasst. Sie hat die Brücken mit Bochum abgebrochen und sich auf eine neue Art des Lehrens und Unterrichtens eingelassen, mit hohem Risiko für ihre Existenz, als Frau in dieser Phase ihres Lebens. Sie hat überdies mit ihren Vorträgen und in ihren Seminaren das Leben von Dutzenden von Studierenden verändert. Dabei ging es nicht nur um Literatur, sondern auch um Politik und um handfestes Leben. Die Jahre voller Gedanken und Ereignisse, die sich um Marburg ranken, lassen sich in einer Todesanzeige nicht ausdrücken, daher die Metaphorik des gemeinsamen ersten Ortes, an dem wir alle zusammentrafen. Klar ist es frustrierend, dass… endlos Ungesagtes bei uns allen verbleibt. Wir trauern jetzt alle um Manni, jede auf ihre Weise.“

Susanne schrieb: „Und dann noch das Lachen, die vielen neuen Fragen und Theorien, das außeruniversitäre Forschungsprojekt, die Ermutigung, neue Wege zu gehen. Und immer bei allem die Freundschaft…“

Heide erinnert sich „an ihre ansteckende Begeisterungsfähigkeit für den Text und seine Geheimnisse.“

Manni war in jeder Hinsicht eine Pionierin und damit ein Vorbild für uns. Sie war eine Inspirationsquelle im Großen wie im Kleinen; sie hat Entdeckungen ermöglicht, im Individuellen wie im Gesellschaftlichen. Beeindruckend waren auch Mannis Menschenkenntnis und Menschenfreundlichkeit. Obwohl gegen sie intrigiert wurde, hat sie sich selbst nie der Intrige bedient. Sie war stolz auf ihren akademischen Erfolg und ihre Titel, aber dabei dennoch vollkommen uneitel“.

Was Bärbel „so fasziniert und ganz für Manni eingenommen hat, waren ihre Unangepasstheit, ihre Subversivität und ihre Verführungsgabe“. Und sie fand dafür „ein Zitat, das 1990 im Band der Neuen Kritik „Im Unterschied“ veröffentlicht war, ein Zitat, so fein formuliert, so witzig, mit so viel Sprachlust an gedrehten Bildern“. Lassen wir Manni am Ende noch selbst zu Wort kommen:

„Wenn’s im Feminismus lachte

Nicht die Unmöglichkeit von Lachgebot steht zur Debatte, sondern das Durchbrechen des vermeintlichen Ernstes.

Hinter dieser angeblich feministischen Fassade wartet und drängt das Lachen der Frauen. Könnten wir nicht zwei Klappen mit einer Fliege schlagen? Gebotenen Ernst und unbotmäßiges Lachen? ,Kritische Gegenstimme’ im Machtspiel und ein Lachen, das auch noch dieses Spiel durchkreuzt? Ein Lachen,

das eben nicht nur andere trifft, sondern auch das Selbst

und damit das Andere des Selbst zum Zuge kommen lässt?

Könnten so nicht auch politisch Träume in den Himmel wachsen?“

Wir sind unendlich traurig, unsere Lehrerin und Freundin verloren zu haben. Wir sind unendlich dankbar für alles, was sie uns gab.

Cornelia Diete, 20.09.2023

KollegInnen der Universität Hamburg

Marianne Schuller studierte von 1962 an zunächst Medizin an der Universität Heidelberg und wechselte dann zu den Fächern Literaturwissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie. Sie setzte das Studium 1964 an der Freien Universität Berlin fort und promovierte dort 1969 bei Eberhard Lämmert mit der Doktorarbeit Romanschlüsse der Romantik. Zum frühromantischen Problem von Universalität und Fragment (Buchausgabe München 1984).

Ihre Dissertation widmet sich einer Aporie des frühromantischen Projekts einer ‚Poetisierung der Welt‘, mit der auch die Spaltung in der unendlich vervielfältigten, sich spiegelnden Selbstbezüglichkeit des Subjekts überwunden werden soll. Die literarische Darstellbarkeit einer Aufhebung der ‚unendlich potenzierten Reflexivität‘ im ‚Märchen‘ gerät aber in eine nicht lösbare Spannung zur Vorstellung vom abschließbaren und abgeschlossenen ‚Werk‘. Die Unabgeschlossenheit der frühromantischen Romanprojekte bei Schlegel (Lucinde) und Novalis (Heinrich von Ofterdingen) sowie die Aufkündigung des Programms bei Brentano (Godwi) und die spätromantische Verabschiedung bei Eichendorff (Ahnung und Gegenwart) erscheinen so als Konsequenz der frühromantischen Programmatik. Die Untersuchung kündigt insofern ein besonderes Interesse an den Grenzen des literarisch Darstellbaren bzw. an den ‚Grenzüberschreitungen‘, den Möglichkeiten und dem Status des Wissens und Sprechens in der Literatur an, denen Marianne Schuller immer wieder mit aller Intensität nachgegangen ist.

Sie arbeitete nach dem Studium zunächst von 1969 als Wissenschaftliche Hilfskraft, ab 1971 bis 1978 als Wissenschaftliche Assistentin im Fach Literaturwissenschaft an der Universität Bochum. Jeweils im Wintersemester 1978 bis 1981 nahm sie eine Vertretungsprofessur für Literaturwissenschaft an der Universität Marburg wahr und wurde 1984 ans Literaturwissenschaftliche Seminar der Universität Hamburg auf einen Lehrstuhl für Neuere deutsche Literaturwissenschaft mit dem Schwerpunkt Literaturkritik berufen, den sie bis zu ihrer Pensionierung 2007 innehatte. Marianne Schuller hat die Tätigkeiten des Forschens und Lehrens an der Universität nie als die Beschränkung auf einen akademischen Innenraum diskursiv zu verhandelnder Erkenntnis und Reflexion verstanden. Das zeigen nicht nur ihre Mitwirkungen bei der Theaterarbeit (bis hin zur Beteiligung an der ‚Performance‘ Aztekische Glossen bei der Theaterfabrik Kampnagel in Hamburg 1990), sondern vor allem ihre so vielfältigen Kooperationen bei öffentlichen Veranstaltungen und ihre Einmischung in kontroverse Debatten auf gesellschaftlichen Problemfeldern, ablesbar von den frühen Beiträgen zu feministischen Positionierungen in den Institutionen und den Medien sowie zu ‚Weiblichkeit‘ in Literatur und Kunst bis hin zu den luziden Einlassungen zu Medizin, Psychiatrie und Psychoanalyse, Pädagogik. Sie hat viele Konferenzen, Diskussionen, Tagungen mit organisiert und im Anschluss eine lange Reihe von Veröffentlichungen mit herausgegeben. Nie ist es ihr um so etwas wie Deutungshoheit in der wissenschaftlichen Verständigung, in der akademischen Öffentlichkeit oder darüber hinaus gegangen. Jeder ihrer Texte – weit mehr als ein Dutzend Monografien und Sammelbände, über einhundert verstreute Aufsätze und Studien – negiert mit der Genauigkeit und Subtilität der Formulierungen, mit dem Gestus des Fragens, Aufmerkens, Nachdenkens beinahe in jeder Zeile alle ‚Großen Entwürfe‘ und hochtönenden Weisheiten. Ihre enorme Belesenheit, auch weit über die Grenzen des Fachs Literaturwissenschaft hinaus, und ihre insistierende Klugheit befeuern nie ein Anspruchs- und Durchsetzungsdenken, sondern suchen den Beziehungsreichtum, die vielfältigen argumentativen und historischen Verflechtungen zu eröffnen, einladend zur Teilhabe an Aufmerksamkeit, Sinnhaftigkeit, erweiternder und bereichernder

Kenntnis.

Marianne Schuller war eine im besten Sinn eigenwillige, singuläre Literaturwissenschaftlerin. Sie sammelte in ihren Lehrveranstaltungen engagierte, lernbegierige Studierende um sich, die immer wieder auch eigene Diskussionskreise und Arbeitsgruppen bildeten. Es entstanden nicht bloß viele Examensarbeiten und zahlreiche gewichtige Dissertationen, sondern eine ganze Reihe von akademischen Karrieren haben in den Lehrveranstaltungen ihren Anfang genommen. Zugleich wuchs schon früh Marianne Schullers nationale und internationale Reputation als Kulturwissenschaftlerin. Im Lauf der Jahre ist eine lange Liste ehrenvoller Gastprofessuren, von Einladungen zu Gastvorträgen, hochkarätigen Tagungen und Konferenzen entstanden. Gastprofessuren nahm sie unter anderem wahr an der Indiana State University in Bloomington, an der University of Virginia in Charlottesville, an der Vanderbilt University in Nashville, an der HafenCityUniversität in Hamburg und an der Leuphana Universität Lüneburg. Mehrere Semester lang war sie Gastdozentin an der Universität Witten/Herdecke. Einladungen führten sie an US-amerikanische Universitäten (Minneapolis, New York, Baltimore, Chicago, Santa Barbara, Princeton) und, neben vielen deutschen Hochschulen, an eine ganze Reihe europäischer Universitäten (Basel, Zürich, Wien, Paris, Rom, Warschau, Krakau, Sofia, Prag und weitere). Und Marianne Schuller konnte mehrere große Drittmittelprojekte einwerben, gefördert durch die DFG und die Volkswagen-Stiftung. Zu nennen sind etwa die Edition des Briefwechsels von Rahel Levin Varnhagen und das Projekt ‚Körperbilder. Mediale Verwandlungen des Menschen in der Moderne‘. 2003 erhielt sie, nachdem sie die Leitung der Arbeitsstelle für feministische Literaturwissenschaft am Institut übernommen hatte, den Frauenförderpreis der Universität Hamburg.

Sie war auch ein Mensch der Freundschaften. In die Richtungen der verschiedensten Disziplinen, der Künste und der ‚Sinnesverwandten‘ spannten sich ihre freundschaftlichen Netze, bis in ferne Länder. Nicht wenige dieser Verbindungen sind auch produktiv geworden, in gemeinsamen Symposien, Workshops, Medienveranstaltungen, Publikationen. Auch als wissenschaftliche Arbeitende ‚gesellig‘ zu sein, war ihr ein Bedürfnis. So hat sie, zusammen mit Heidrun Kaupen-Haas und anderen, die jährliche private ‚Sommer-Akademie‘ in Streetz (Wendland) ins Leben gerufen. Und das Dialogische hat sie bis zuletzt in intensiver gemeinschaftlicher Lektüre und der wechselseitigen Erörterung von entstandenen oder entstehenden Texten praktiziert. Aber ebenso unabdingbar wie der freundschaftliche Austausch war für sie die Einsamkeit der Arbeit am Text, die stille Konzentration, die erfüllend, aber auch ‚schwierig‘ werden konnte.

Ludwig Fischer

Wie sehr es Marianne Schuller auch um Teilhabe der Studierenden am Prozess des Lesens, Fragen und Erwägens ging, zeigt sich an der Ankündigung einer Vorlesung am Institut für Germanistik der Universität Hamburg. Da schreibt Marianne Schuller, als Voraussetzung für die Teilnahme „ist nichts weiter nötig als ein Mitlesen der Texte und eine gewisse Geneigtheit der Literatur gegenüber“. Die Forderung war überflüssig. In ihrer wöchentlichen Vorlesung (dienstags 18-20 Uhr) kam ein Auditorium zusammen, dem „eine gewisse Geneigtheit“ für die Literatur nicht erst nahegebracht werden musste und das auf das „Mitlesen“ eingestellt war. Angelpunkt in ihren Vorlesungen und Seminaren war das genaue Lesen, das den Sinn eines literarischen Textes prozessual, im Akt geduldiger Lektüre beschreibt. Solche Lektüren – ihr Korpus waren Werke des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, Werke vornehmlich von Kleist, Stifter, Keller, Robert Walser, Kafka und Lasker-Schüler – wurden von Marianne Schuller auf faszinierende und erhellende Weise in ein Verhältnis gesetzt und durchkreuzt mit natur- und gesellschaftswissenschaftlichen Diskursen, mit Aussagen der Psychoanalyse, mit medizinischen Fallstudien. Zahllose Studierende sind in diese Schule gegangen, die Zahl der daraus hervorgegangenen Examensarbeiten und Promotionen – die letzte abgeschlossen im Februar 2023 – ist Legion, Publikationen ihrer Schülerinnen und Schüler tragen den Stempel ihrer Vorgehensweise. Sie war eine charismatische akademische Lehrerin.

Zugleich und neben ihrer fast unabsehbaren Tätigkeit als Wissenschafts-Autorin hat Marianne Schuller sich auch den weniger attraktiven Aufgaben einer Professorin am Institut für Germanistik engagiert gestellt. Die turnusmäßig durchzuführende „Einführung in das Studium der Neueren deutschen Literatur“, in der grundlegende literaturwissenschaftliche Arbeitsweisen und Fragestellungen vermittelt werden, hat sie ebenso ernst genommen wie die Beteiligung an Ringvorlesungen über die Geschichte der deutschsprachigen Literatur von 1600 bis zur Gegenwart „im Überblick“. Auch der Wahl zur Geschäftsführenden Direktorin des Instituts und in Gremien der akademischen Selbstverwaltung ist sie nicht ausgewichen, obgleich ihr das Verwaltungsmäßige, Anleitende, Ordnende nicht in die Wege gesungen war. Konfusionen sind daraus nicht erwachsen. Marianne Schuller hatte auch und gerade in den Geschäftszimmern und in der Bibliothek des Instituts freundschaftlich Gewogene um sich, die ihr zur Seite standen. Ihre Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit, ihre Großzügigkeit und Liebenswürdigkeit, ihre zutiefst demokratische Gesinnung und ihre unverbrüchliche Geradlinigkeit haben ihr die Zuneigung so vieler eingetragen. Und da war auch noch ihr wunderbarer Humor.

Auch diesen Humor, der so manche Lehrveranstaltung und Gesprächsrunde gewürzt hat, werden wir jetzt vermissen. Er war auch die schönste Voraussetzung für ihre künstlerische Ader, die viel zu wenig bekannt ist. Dass Marianne Schuller auch Kabarettistin hätte werden können, wissen jene, die sich an die NDR-Sendereihe „Die Spinnstube“ (sonntags eine Stunde lang live) erinnern, in der Probleme aus der Hörerschaft wie „Mein Hund versteht mich nicht“ genau ihr Fall waren. Das waren Fragen, an denen sich die vier Ratgeber im Studio, vorneweg Marianne Schuller und der Grünen-Politiker Thomas Ebermann, geradezu entzündeten. Das Resümee war meist, dass das Problem gar kein Problem und es schon ganz in Ordnung ist, wenn der Hund den Menschen nicht versteht. Schriftlich bewahrt ist Marianne Schullers Humor in einem Stück von ihr verfasster satirischer Literatur, in ihrer Würdigung der erfundenen Arbeit „Apokalyptische Modelle und ihre katastrophale Durchführung“ des realen Hamburger Literaturwissenschaftlers F.W. Wollenberg. Dass und wie Marianne Schuller es hier gelingt, dem Kollegen eine verstiegene, innovativ und hochwissenschaftlich sich gerierende Untersuchung (793 Seiten) ans Bein zu binden und ihn zugleich liebevoll zu ehren – das ist eine eigene, das ist ihre Kunst.

Bernd Stenzig

Ihre Affinität zur praktischen ‚Kunstübung‘ (Thomas Rosenlöcher) hat Marianne Schuller parallel zu ihrer wissenschaftlichen Arbeit auch als Dramaturgin an verschiedenen Theatern zwischen 1980 und 1990 zur Geltung gebracht: Am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, am Theater am Goetheplatz in Bremen, an der Freien Volksbühne Berlin und auf der Hamburger Kulturfabrik Kampnagel betreute sie u.a. Inszenierungen von Stücken Shakespeares, Kleists, Büchners und Nestroys. Am Literaturwissenschaftlichen Seminar in Hamburg war sie nach Verschiebung der theaterwissenschaftlichen Professur an die Hochschule für Musik und Theater maßgeblich daran beteiligt, den Theaterbereich im Rahmen der Literaturwissenschaft zu erhalten. Ihre eigenen Forschungen zu Drama und Theater schlugen sich in diffizilen und faszinierenden Lektüren nieder, denen es immer auch um das Verhältnis der inneren ‚Darstellungslogik‘ dramatischer Texte zur ‚Bühne des modernen Wissens‘ (im Sinne Foucaults) ging: zu der Art, wie Wissen sich präsentiert und an seiner inneren Grenze zum sich ihm Entziehenden abarbeitet. Die Komplexität des Zusammenhangs von Modernität, Theater und Darstellbarkeit arbeitete sie immer wieder mit subtilen Stellenlektüren von Benjamins Trauerspielbuch und Nietzsches Tragödienschrift in ihre Texte ein. Drama und Theater waren für Marianne Schuller privilegierte Orte, um die Angewiesenheit von Weltzugängen und ihrem jeweiligen Wissen auf Darstellbarkeit zu verhandeln. Dies manifestierte sich in ihren Deutungen von Dramentexten Schillers, Else Lasker-Schülers, Brechts, Heiner Müllers und vor allem Kleists nicht zuletzt als eine Frage der Gattung: nach einem Spiel der Trauer oder der Lust mit diesen Grenzen.

Martin Jörg Schäfer

Das Verhältnis von Literatur und Wissen hat Marianne Schuller vielfach beschäftigt. Anhand von Konstellationen von Literatur, Medizin und Psychoanalyse ging sie den Konstitutions- und Legitimationsverfahren wie auch den Ausschlussmechanismen moderner Wissensformationen nach. Literatur ist dabei nicht Gegenstand von Wissen, sondern fungiert als Theorie und wissenproduzierende Rede, welche sich immer schon im Austausch mit anderen Wissensfeldern befindet. Es ist dieses Verständnis von Literatur-als-Theorie, das die Form von Literaturwissenschaft kennzeichnet, wie sie Marianne Schuller praktizierte. Das Wissen der Literatur situiert sich dezidiert auf der Ebene von Darstellung: Marianne Schullers Lektüren von Kafka, Goethe, Kleist, Keller, Stifter, Lasker-Schüler, Rahel Levin Varnhagen, Benjamin, Bettina von Arnim, Nietzsche oder Freud zeichnen sich durch die passionierte Aufmerksamkeit für das Kleine, Randständige, vorgeblich Unwesentliche aus – für das Fragezeichen bei Nietzsche ebenso wie für den Apostroph bei Kleist. Ist es zum einen dieses Mikrologische, was Literatur und Psychoanalyse verbindet, so zum anderen, dass beiden Epistemologien Figuren des Nicht-Wissens inhärent sind. Marianne Schuller markiert diese Figuren des Nicht-Wissens als Figuren des Verlustes: Moderne. Verluste. – dies der Titel einer ihrer Monographien. Zu den epistemischen Figuren der Moderne, denen Marianne Schuller mit großer Subtilität nachspürte, gehören der Abschied, die Wunde, der Tod – als Grenze von Wissen. Zur Epistemologie des Literarischen gehört zudem der Witz, über den Marianne Schuller nicht nur vielfach gearbeitet hat, sondern der – in Form des Spachwitzes – ihre Analysen trägt, ja, aus dem diese ihren Esprit gewinnen. Einen Esprit, mit dem sich eine Literaturwissenschaft jenseits von Klassifikation und Kategorisierung eröffnet.

Elisabeth Strowick

Das Verhältnis von Literatur und Wissen – eines der Hauptthemen, denen Marianne Schuller, Freundin, Gastgeberin des Salons in der Bornstraße und Gefährtin auf Theoriereisen, zeit ihres Lebens große Aufmerksamkeit gewidmet hat. Da war nicht nur wissenschaftliches, sondern auch politisches, rechtliches, medizinisches, ökologisches Wissen und das Wissen um Weiblichkeit und Gender gemeint, immer mit Blick auf dessen Textgestalt. Ihr Auge galt dabei besonders dem Wissen in seiner institutionalisierten, zumal seiner universitären Form. Ihr Buch Moderne. Verluste. (1997) – Untertitel: Literarischer Prozeß und Wissen – enthält Stücke über Kleist und Hölderlin, aber auch über Freud, Nietzsche und „Rassismus, Darwin und Virchow“, immer mit scharfem Sinn für deren literarische Verfahren. Sie hat unseren Blick geöffnet für das Wissen der Literatur und die ästhetischen Verfahren des Wissens, und sie hat nach den Grenzen dieser Arten des Wissens gefragt, in der „Hoffnung, sich im wissenschaftlichen Sprechen empfänglich zu machen für das Begehren nach dem Anderen, das Literatur ist.“ Das ist es, was uns alle angeht, die wir wissenschaftliches Wissen produzieren und Texte darüber schreiben. Ein spätes Beispiel dafür ist der von uns gemeinsam herausgegebene Sammelband, der das Verfahren der Literatur Kafkas mit den Verfahren von Organisation und Recht zusammenzudenken empfiehlt: Kafka. Organisation, Recht und Schrift (2019), zu dem sie Reflexionen zum Verhältnis wissenschaftlicher und literarischer Fiktionen und, am Beispiel von Josefine, der Sängerin, zur Grenze zwischen Natur und Kultur und zu Konstellationen zwischen Tier und Mensch beigesteuert hat: zum Gesetz der Grenze als Signatur der Moderne.

Günther Ortmann

Marianne Schuller nannte ‚Geschlechterforschung‘ als einen ihrer Arbeitsschwerpunkte. Inzwischen gelten ‚Gender Studies‘ als weitgehend etabliert, werden aber immer noch angefeindet. Die feministische Forschung, die den Gender Studies in Deutschland vorausging, musste sich in langer, zäher Arbeit durchsetzen. Marianne Schuller hatte daran einen großen Anteil und sorgte für Sprünge bei den Mühen der akademisch-institutionellen Ebene der Geschlechterforschung. Sie krempelte die ‚Frauenforschung‘ mit theoretischen Perspektiven aus Philosophie und Psychoanalyse um, sah sich selbst und uns alle als verstrickt mit den Untiefen, dem Begehren, der Lust der Sprache, sie sah Identitäten als Elemente in Konstellationen mit Texten, und sie vertraute den immer neuen Interessen, die darin entstehen konnten. Die Performativität von Text und die Lust an Szenen nahm sie vom Theater mit nicht nur in die Universität und die Kunsthochschule, sondern auch an weitere Orte, die die akademische Öffentlichkeit mit anderen Bühnen, Cafés und Räumen in der Stadt verbanden. Das inspirierte andere: Das Hamburger Queer Film Festival entstand 1989 im Umfeld einer Arbeitsgruppe zu einem ihrer Seminare; zahlreiche weitere Projekte verdanken sich der ansteckenden Freude an der kritischen Durchquerung von Formaten, zahllosen Büchern, ihren Kolloquien. Die Energie in den Close readings ihrer Lehre motivierte eine hohe Anzahl ihrer Studierenden dazu, selbst eine akademische Laufbahn einzuschlagen, auch solche ohne akademischen familiären Hintergrund. Detailgenauigkeit verband sich in der Arbeit von Marianne Schuller immer mit Offenheit.

Ulrike Bergermann

„Es ist schwer die Psychoanalyse als vereinzelter zu treiben. Es ist ein exquisit geselliges Unternehmen. Es wäre doch viel schöner, wir brüllten oder heulten im Chor und im Takt, anstatt daß jeder in seinem Winkel vor sich hin murrt.“ (Freud an Groddeck, 21.12.1924) Marianne Schuller lebte Arbeitsübertragung wissenschaftlich. Sie, Marianne oder das Zwischen der Übertragung, diese Bindung, treibt Wissenschaftlichkeit in die Krisis, hat sie doch ganz wesentlich mit der Liebe zu tun. Das ist mehr als Philologie. Liebe ist anders als freund(schaft)liche Hinwendung zu den Beziehungen der Worte untereinander. Es war Liebe zu den Worten, zu den einzelnen Elementen der Worte, zu deren medialen Oberflächen. Und die liebten bei dieser aufmerksamen Beachtung ihrer Einzigartigkeit Marianne Schuller – Quelle von Energie. Das ist aufregend, muss nicht immer angenehm, kann grausam sein. – Arbeitsübertragung ist auch Übertragung auf die Arbeit selbst. Marianne Schuller liebte Arbeit als Prozess. Mutige Erfindungen mit Absturzgefahr, Arbeit jenseits von deren protestantischer oder kapitalistischer Zurichtung. Arbeiten ist dann auch essen und trinken mit Anderen. Sie lebte Arbeitsübertragung und ließ sie arbeiten. Es ist nicht nur leidenschaftliche Ausrichtung und Hingabe an eine Sache, die der Literatur oder Psychoanalyse, sondern auch auf die, mit denen Arbeit stattfindet, Student:innen und Kolleg:innen. Sie wird gespeist aus Verletzungen und Wünschen, die übrig waren, die verwandelt werden wollten. Diese Übertragung lebt von Unterstellungen, ganz wörtlich verlieh sie anderen damit ein Gestell, eine Unterstützung, ihrerseits im Vertrauen darauf, das sie etwas an dem entdecken, was für sie Text war.

Karl-Josef Pazzini

Alle Fotos und Texte sind unerheblich geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung als Ganzes oder in Teilen bedarf der schriftlichen Zustimmung der Rechte-Inhaber.